Stress-Physiologie

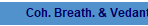

Die Physiologie der Stressreaktion

Stressor:

Er löst die Stressreaktion aus. Beispiele für Stressoren sind plötzliche Temperaturänderung, bakterielle Infektion, laute Geräusche, angenehme und unangenehme Erlebnisse hoher Intensität

Stressreaktion:

Im Gegensatz zur spezifisch gezielten Reaktion des Körpers auf einen Stressor - wie z.B. bei Kälte Verminderung der Hautdurchblutung und Zittern -eine allgemeine stereotyp gleichbleibende Reaktion des Körpers zur kurzfristigen Steigerung der leistungs-, Widerstands- und Anpassungsfähigkeit. Die GAS ermöglichte dem Menschen der Vorzeit blitzschnelle Handlungen ohne verzögernde Denkanstrengungen, wobei nebensächliche Funktionen abgeblockt wurden.

Stress:

Die nicht spezifische - d.h. stereotype - Reaktion des Körpers auf irgendeine Anforderung, die an ihn gestellt wird.

Stressreaktion und vegetatives Nervensystem

Das Gehirn stimuliert die Körperorgane über das vegetative Nervensystem. Dieses System besteht aus den zahlreichen Nervenfasern, die das Zentralnervensystem mit den Organen verbinden. Wenn wir beispielsweise ein angsterregendes Tier erblicken, steigert das sympathische Nervensystem, seine Aktivität und bereitet uns auf Tätigkeit vor - es lässt unser Herz schneller schlagen, erweitert die Pupillen, beschleunigt unsere Atmung und verengt einige Blutgefäße und erweitert andere. Wenn die Gefahr vorüber ist, wird das parasympathische Nervensystem in umgekehrter Richtung aktiv und verlangsamt den Herzschlag, die Atmung und so weiter. Es beruhigt also unsere Körperfunktionen wieder. Diese beiden Teile des vegetativen Nervensystems arbeiten und ergänzen sich ständig, so dass unser Körper reibungslos und stabil funktioniert; dieser Zustand heißt Homöostase.

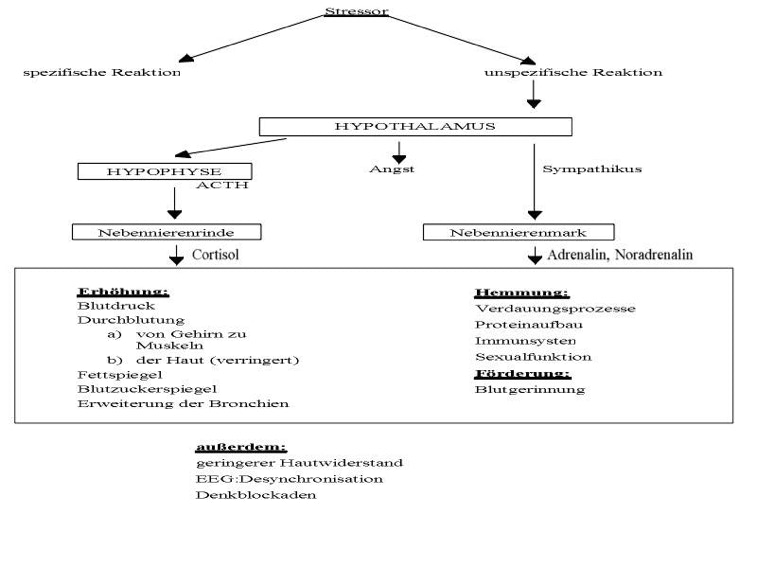

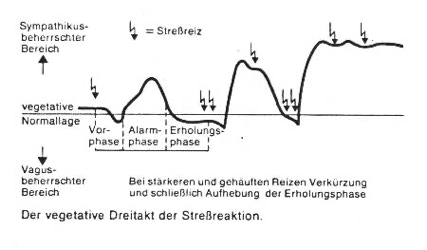

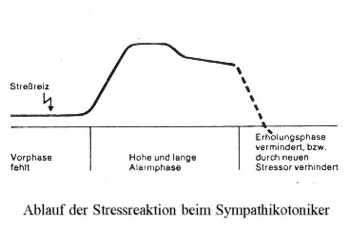

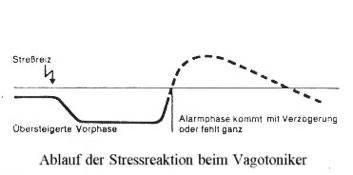

Hans Selye beschrieb als erster die Beziehung zwischen Stress und dem vegetativen Nervensystem. Er vermutete, dass Menschen in der Regel mit einer dreiphasigen Reaktion auf Stress antworten; diese Reaktion bezeichnete er als allgemeines Adaptationssyndrom. Bei einer Bedrohung steigert das sympathische Nervensystem seine Aktivität und löst im ganzen Körper Reaktionen aus (Alarmphase). Dann versucht das parasympathische Nervensystem, diesen Reaktionen entgegenzuwirken (Resistenzphase). Schließlich versagt, wenn die Einwirkung oder Wahrnehmung von Stress anhält, der Widerstand, und die vom vegetatives Nervensystem gesteuerten Organe werden überlastet und brechen zusammen (Erschöpfungsphase).

Da im Mittelpunkt der Stressreaktionen das vegetative Nervensystem steht, dürften psychophysiologische Störungen auf vegetative Funktionsmängel zurückgehen. Wenn beispielsweise das vegetative Nervensystem eines Menschen übermäßig leicht erregbar ist, kann es immer wieder zu stark auf Situationen reagieren, die die meisten Menschen nur mittelmäßig belastend finden, so dass bestimmte Organe schließlich Schaden nehmen. Dann kann sich eine psychophysiologische Störung entwickeln.

Das vegetative Nervensystem ist nicht der einzige Berührungspunkt zwischen Stress und körperlichen Reaktionen. Einen anderen stellt das endokrine System von Hypophyse und Nebennieren dar. Wird es bei Belastungen aktiviert, schüttet die Hypophyse Hormone aus, die Funktionen des gesamten Körpers beeinflussen. Ist dieses System gestört, können die Organe des Körpers überlastet und geschädigt werden, und wiederum besteht die Gefahr einer psychophysiologischen Störung. lokale biologische Funktionsstörungen können ebenfalls zu psychophysiologischen Störungen beitragen. Manche Menschen beispielsweise haben lokale somatische Schwächen - bestimmte Organe, die entweder geschädigt sind oder unter Stress zu Funktionsstörungen neigen. So können Menschen mit einem ,,schwachen“ Verdauungssystem Kandidaten für ein Ulkus sein. Menschen mit ,,schwachen" Atemwegen können Asthma entwickeln. Derartige lokale somatische Schwächen könnten genetisch vererbt sein oder auf falsche Ernährung oder eine Infektion zurückgehen.

Organschädigungen können auch auf einer individuellen Reaktionsspezifität oder idiosynkratischen biologischen Reaktionen auf Stress beruhen. Manche Menschen etwa schwitzen bei Stress, andere bekommen Magenschmerzen, bei wieder anderen wird der Puls schneller oder der Blutdruck steigt. Zwar sind solche Variationen völlig normal, doch die wiederholte Aktivierung eines ,,Lieblingssystems" kann dieses angreifen und schließlich in eine psychophysiologische Störung münden. Beispielsweise hat man entdeckt, dass manche Säuglinge unter Stress mehr Magensäure absondern als andere. Im Lauf der Jahre kann diese individuelle körperliche Reaktion die Schleimhaut des Magens oder des Zwölffingerdarms angreifen, und am Ende entwickelt sich ein Ulkus.

Schließlich kann die organische Störung auf vegetatives Lernen - die unbeabsichtigte Konditionierung bestimmter Reaktionen im vegetativen Nervensystem zurückzuführen sein. So produziert etwa der Magen eines nervösen Jungen irgendwann einmal zu viel Magensäure, so dass dieser über Magenschmerzen klagt. Seine Eltern reagieren vielleicht darauf, indem sie ihn in der Schule entschuldigen und ihn umsorgen. Es ist zwar durchaus richtig, so mit einem kranken Kind zu verfahren, doch dabei kann eine verdeckte Verstärkung stattfinden. Der Tag zu Hause mit zärtlicher, liebevoller Verwöhnung kann als Belohnung für die gastrointestinalen Vorgänge bei dem Kind wirken und es darauf konditionieren, auch zukünftig zu viel Magensäure zu produzieren; so erhöht sich sein Risiko für Ulzera.

Experimentell arbeitende Forscher wiesen nach, dass sich vegetative Reaktionen durch Belohnung und Bestrafung konditionieren lassen. Mit systematischer Verstärkung konnten sie Tieren beibringen, spezifische Veränderungen bei Herzschlag, Blutdruck oder Blutgefäßerweiterung willentlich herbeizuführen. Eine Forschergruppe lehrte Paviane durch Belohnungen wie Schockvermeidung und Futter, ihren Blutdruck bis zu fünf Minuten lang und 70mal und mehr pro Tag willentlich zu erhöhen.

Damit zeigt sich, dass organische Störungen eng mit umweltbedingtem Stress, Stressreaktionen und biologischen Störungen zusammenhängen. Früher betrachtete man die Interaktion dieser Faktoren als ungewöhnlichen Umstand, der gelegentlich zu diesen bestimmten Störungen führen konnte. Theorien jedoch besagen, dass die Interaktion psychischer und körperlicher Faktoren bei den Körperfunktionen die Regel und nicht die Ausnahme darstellt. Im Lauf der Zeit wurden der Liste der klassischen psychophysiologischen Störungen immer mehr Krankheiten angefügt, so dass sie heute auch so verbreitete Leiden wie Reizkolon (anfallsartig auftretende Bauchkrämpfe), Psoriasis (Schuppenflechte, eine Hauterkrankung mit geröteten Läsionen), Ekzem (stark juckende Hautentzündung), rheumatoide Arthritis (schwere Entzündung und Schwellung der Gelenke) und Hypoglykämie (ein niedriger Zuckerspiegel im Serum) enthält.

Klassische stressbedingte Organstörungen

In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts identifizierten die Kliniker eine Gruppe von körperlichen Erkrankungen, die auf eine Wechselwirkung psychischer und physischer Faktoren zurückzugehen schienen. Es spielten bei diesen Krankheiten sowohl die psychischen als auch die körperlichen Faktoren eine bedeutsame kausale Rolle und die Erkrankungen führten selbst zu Organschäden. Frühere Ausgaben des DSM bezeichneten diese Erkrankungen als psychosomatisch.

Früher glaubten die Kliniker, dass nur eine begrenzte Anzahl von Erkrankungen psychophysiologisch begründet seien und dass bei ihnen eine Störung in irgendeinem Teil des vegetativen Nervensystems des Patienten vorliege. Die Liste dieser Erkrankungen umfasste Ulzera (Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre), Asthma und koronare Herzkrankheit. In den letzten Jahren stellten die Forscher fest, dass auch andere körperliche Erkrankungen - vor allem bakterielle und Virusinfektionen wie Erkältungen und Pfeiffer-Drüsenfieber sowie Krebs - auf eine Interaktion von psychischen und somatischen Faktoren zurückgehen können.

Zu Beginn teilten die Kliniker die psychophysiologischen Störungen nach den verschiedenen betroffenen Körpersystemen ein. Sie unterschieden beispielsweise psychophysiologisch bedingte Hauterkrankungen, Atemwegserkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, gastrointestinale Erkrankungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates. Die bekanntesten und häufigsten dieser Störungen waren Ulzera, Asthma, chronischer Kopfschmerz, Bluthochdruck und koronare Herzkrankheit.

Ulzera sind Läsionen oder Löcher in der Magenwand (Ulcus ventriculi) oder im Zwölffingerdarm (Ulcus duodeni), die zu Sodbrennen oder Magenschmerzen, gelegentlichem Erbrechen und Magenbluten führen. Ulzera beruhen auf einer Wechselwirkung psychischer Faktoren - umweltbedingte Belastungen, starke Wut oder Angst oder abhängige Persönlichkeit - mit somatischen Faktoren wie übermäßiger Magensäuresekretion oder empfindlicher Magen- oder Zwölffingerdarmschleimhaut.

Bei Asthma verkrampfen sich periodisch die Luftwege (Luftröhre und Bronchien), so dass die Luft nur noch schwer in die Lungen ein- und wieder ausströmen kann. Zu den resultierenden Symptomen gehören Atemnot, Keuchen, Husten und ein furchtbares Erstickungsgefühl. Die meisten Betroffenen sind zur Zeit ihres ersten Anfalls unter 15 Jahre alt. Asthma ist die wichtigste Ursache für chronische Krankheit und Behinderung bei Kindern und Jugendlichen. Hinter annähernd 70 Prozent aller Fälle steht offenbar eine Interaktion von psychischen Faktoren wie generalisierter Angst, verstärkten Abhängigkeitsbedürfnissen, umweltbedingten Belastungen und gestörten Familienbeziehungen und somatischen Faktoren wie Allergien gegen bestimmte Substanzen, ein langsam reagierendes sympathisches Nervensystem und eine Schwäche der Atemwege, die sich auf einschlägige Infekte oder biologische Vererbung zurückführen lässt.

Als chronischen Kopfschmerz bezeichnet man häufige, starke Schmerzen im Kopf oder Nacken, die nicht auf eine körperliche Störung zurückgehen. Es gibt zwei Arten des chronischen Kopfschmerzes. Unter Muskelverspannungskopfschmerz (auch Spannungskopfschmerz genannt) versteht man leichte bis schwere Schmerzen in der Stirn oder im Hinterkopf oder Nacken. Dieser Kopfschmerz tritt auf, wenn sich die Muskeln am Schädel zusammenziehen und die Blutgefäße verengen. Mehr Frauen als Männer leiden an dieser Art des Kopfschmerzes. Als Migräne bezeichnet man extrem schwere und oftmals bewegungsunfähig machende Schmerzen auf einer Seite des Kopfes, denen häufig ein als Aura bezeichnetes Vorgefühl vorausgeht und die manchmal von Benommenheit, Übelkeit oder Erbrechen begleitet sind.

Die Forschung deutet auf hin, dass chronischer Kopfschmerz entsteht, wenn psychische Faktoren wie umweltbedingter Stress, ein allgemeines Gefühl der Hilflosigkeit, Feindseligkeit, Zwanghaftigkeit oder eine passive oder depressive Persönlichkeit mit so somatischen Faktoren wie Gefäßschwäche oder Schwächen des Bewegungsapparates zusammenwirken.

Beim Bluthochdruck (Hypertonie) erzeugt das Blut, das vom Herzen durch die Arterien des Körpers gepumpt wird, zu starken Druck gegen die Arterienwände. Bluthochdruck zeigt sich kaum in äußeren Symptomen, aber er gefährdet das gesamte Herz-Kreislauf-System, weil er das Risiko für Gehirnschlag, koronare Herzkrankheit und Nierenstörungen erhöht. Nur fünf bis zehn Prozent aller Fälle von Bluthochdruck gehen ausschließlich auf somatische Faktoren zurück; der Löwenanteil entsteht durch eine Kombination von psychischen und somatischen Faktoren und wird oft als essentielle Hypertonie bezeichnet. Einige der wichtigsten psychischen Ursachen der essentiellen Hypertonie sind ständige umweltbedingte Gefährdung, chronische Wut oder deren Unterdrückung und unausgedrücktes Machtbedürfnis. Unter den somatischen Ursachen finden sich hoher Salzkonsum und gestörte Barorezeptoren - Nerven, die Blutdruck in den Arterien registrieren und dem Gehirn melden, wenn dieser zu hoch wird.

Die koronare Herzkrankheit wird von einer Verengung oder einem Verschluss der Herzkranzgefäße hervorgerufen - diese Arterien umgeben den Herzmuskel und versorgen ihn mit Sauerstoff. Der Ausdruck bezieht sich auf mehrere einzelne Probleme, unter anderem Angina pectoris, also extreme Schmerzen der Brust, wenn das Herz aufgrund eines teilweisen Verschlusses der Herzkranzgefäße nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird, und Koronarstenose, dem vollständigen Verschluss einer Koronararterie, der den Blutzustrom zu verschiedenen Teilen des Herzmuskels unterbricht und schließlich zu einer dauerhaften Zerstörung von Herzgewebe und einem Myokardinfarkt (einem ,,Herzanfall") führt. Dieser dadurch verursachte Dauerschaden des Herzens kann zum Tode führen. Gemeinsam stellen diese Probleme eine Haupttodesursache von Männern über 35 und Frauen über 40 in den westlichen Ländern dar. Mehr als die Hälfte aller Fälle von koronarer Herzkrankheit hängt mit einer Interaktion psychischer Faktoren wie beruflichem Stress und der so genannten Typ-A-Persönlichkeit (Ungeduld, Frustration, Konkurrenzbedürfnis und Feindseligkeit in starken Ausprägungen sowie ständiges Bemühen um Kontrolle und Erfolg) und somatischer Faktoren wie hohem Cholesterinspiegel, Übergewicht, Bluthochdruck und Risikofaktoren wie Rauchen und Bewegungsmangel zusammen.

Arteriosklerose („Arterienverkalkung“) ist die wichtigste und häufigste krankhafte Veränderung der Arterien durch Verhärtung, Verdickung, Elastizitätsverlust und Verengung. Als Ursachen kommen meist zu hohe Fettwerte im Blut und Bluthochdruck in Frage, darüber hinaus noch Schadstoffe wie Nikotin, zudem Entzündungen, Diabetes, Sauerstoffmangel und eine erbliche Anlage. Zu hohe Fettwerte im Blut sind einerseits ernährungsbedingt, zum anderen führt ständiger Stress dazu, dass im Dienste der archaischen „Kampf- oder Flucht-Reaktion“ dauerhaft zu viele Energiereserven mobilisiert wurden und im Gefäßsystem zirkulieren, ohne wirklich genutzt zu werden.

Neuere Entwicklungen

Viele Jahre lang glaubten die Ärzte und Kliniker, dass Stress die körperliche Gesundheit nur bei den klassischen psychophysiologischen Störungen beeinträchtige. Vor einiger Zeit jedoch entdeckten die Forscher, dass Stress auch bei anderen körperlichen Erkrankungen, insbesondere bei Viren- und Bakterieninfektionen, eine Rolle spielt. Diese Erkenntnis setzte sich durch, nachdem zahlreiche Studien einen Zusammenhang zwischen Stress und Krankheitsanfälligkeit im allgemeinen nachgewiesen hatten. Betrachten wir zunächst die Entdeckungsgeschichte dieses Zusammenhangs und dann das neue, als Psychoneuroimmunologie bezeichnete Forschungsgebiet, das sich damit befasst, wie Stress und Krankheit mit dem Immunsystem des Körpers zusammenhängen.

Stress und Krankheitsanfälligkeit

1967 entwickelten Thomas Holmes und Richard Rahe eine Skala, die allen möglichen belastenden Lebensereignissen, wie sie die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens einmal erfahren, numerische Werte zuwies. Die Forscher baten zunächst ihre Probanden, auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen zu schätzen, wie viel Stress verschiedene Lebensereignisse auslösen; Bezugspunkt des Vergleichs war eine Heirat. Wenn die Eheschließung einen Stresswert beispielsweise von 50 hatte, wie bewerteten Probanden dann eine Auseinandersetzung mit dem Vorgesetzten ? Eine Gefängnisstrafe ? Fälligkeit einer Hypothek oder eines Kredites ?

Die folgende Tabelle enthält einschneidende Lebensereignisse, die jeweils mit einem Punktewert für den Stress versehen sind. Diese Punkteskala für Stressreize im täglichen Leben wurde von Wissenschaftlern der University of Washington in Seattle zusammengestellt.

Gefahrenschwelle 200

Stresspunkte - Stress-Situation

100 Tod des Ehepartners

73 Scheidung

65 Trennung vom Ehepartner

63 Gefängnisstrafe

63 Tod eines Familienangehörigen

53 Eigene Verletzung oder Krankheit

50 Heirat

47 Verlust des Arbeitsplatzes

45 Eheliche Aussöhnung

45 Pensionierung

44 Krankheit in der Familie

40 (Schwangerschaft)

39 Sexuelle Schwierigkeiten

39 Familienzuwachs

39 Arbeitsplatzwechsel

38 Erhebliche Einkommensveränderung

37 Tod eines Freundes

36 Berufswechsel

35 Streit in der Ehe

31 Aufnahme eines größeren Kredits

30 Kündigung eines Darlehens

29 Neuer Verantwortungsbereich im Beruf

29 Kinder verlassen das Elternhaus

29 Ärger mit der angeheirateten Verwandtschaft

28 Großer persönlicher Erfolg

26 Anfang oder Ende der Berufstätigkeit der Ehefrau

26 Schulbeginn oder -abschluss

25 Änderung des Lebensstandards

24 Änderung persönlicher Angewohnheiten

23 Ärger mit dem Chef

20 Änderung von Arbeitszeit und -bedingungen

20 Wohnungswechsel

20 Schulwechsel

19 Änderung der Freizeitgewohnheiten

19 Änderung der kirchlichen Gewohnheiten

18 Änderung der gesellschaftlichen Gewohnheiten

16 Änderung der Schlafgewohnheiten

15 Änderung der Häufigkeit familiärer Kontakte

15 Änderung der Essgewohnheiten

13 Urlaub

12 Weihnachten

11 Geringfügige Gesetzesübertretungen

Kommen mehrere Stress-Anlässe zusammen, wird der Mensch offenbar anfälliger für Krankheiten. Nach den Erfahrungen in Seattle waren in der Personengruppe zwischen 150 und 199 Stresspunkten 37 Prozent, bei 200 bis 299 Stresspunkten schon 51 Prozent, bei mehr als 300 Stresspunkten sogar 79 Prozent der Untersuchten krank. Zusätzlich hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass gehäuft auftretende belastende Alltagssituationen für das Auftreten von Stressfolgeschäden noch bedeutsamer sind als die hier aufgeführten „einschneidenden Erlebnisse“.

Daher werden heute persönliche Belastungssituationen des einzelnen als sehr wichtig angesehen. Nur wer diese kennt, kann den Stress gezielt und damit ökonomisch bewältigen.

Psychoneuroimmunologie

Wie übersetzt sich ein belastendes Ereignis in eine Virus- oder Bakterieninfektion? Forscher beschäftigen sich immer intensiver mit unserem Immunsystem als dem Angelpunkt dieser Beziehung, was zur Entstehung eines neuen Forschungszweiges, der Psychoneuroimmunologie, führte. Dieses Fach untersucht die Zusammenhänge zwischen Stress, Immunsystem und Gesundheit.

Das Immunsystem ist ein komplexes Netzwerk aus Zellen, das den Menschen vor Antigenen – fremden Eindringlingen wie Bakterien und Viren, die eine Immunreaktion auslösen - und vor Krebszellen schützt. Zu den wichtigsten Zellen dieses Systems gehören Milliarden von Lymphozyten, weiße Blutkörperchen, die im Lymphsystem entstehen und im gesamten Blutkreislauf zirkulieren. Werden sie von Antigenen stimuliert, stehen die Lymphozyten dem Körper im Kampf gegen die Eindringlinge aktiv bei.

Eine spezielle Lymphozytengruppe, die T-Helfer-Zellen, identifiziert Antigene, vermehrt sich dann und löst die Produktion weiterer Arten von Immunzellen aus. Eine andere Gruppe, die T-Killer-Zellen, sucht und zerstört Körperzellen, die bereits von Viren infiziert sind, und verhindert so die Ausbreitung einer Virusinfektion. Eine dritte Lymphozytengruppe, die B-Zellen, erzeugt Antikörper oder Immunglobuline - Proteine, die spezifische Antigene erkennen und an sie ankoppeln, sie zur Vernichtung kennzeichnen und so verhindern, dass sie eine Infektion auslösen.

Die Funktion der Lymphozyten und anderer Zellen des Immunsystems wird erwiesenermaßen von Faktoren wie Alter, Ernährung und Körpertemperatur beeinflusst. Die Forscher vermuten jetzt, dass auch Stress die Aktivität der Lymphozyten beeinträchtigen kann; sie macht sie langsamer und erhöht so die Anfälligkeit einer Person für Virus- und Bakterieninfektionen. dass Stress und Funktionsschwäche des Immunsystems zusammenhängen, bestätigte sich sowohl in Tierversuchen als auch am Menschen.

Wenn man Versuchstiere stark unter Stress setzt, sinkt die Konzentration von Antikörpern in ihrem Blut und die Reaktion der Antikörper auf Antigene schwächt sich ab. Ähnlich reproduzieren sich die Lymphozyten gestresster Versuchstiere langsamer als normal, und ihre Reaktions- und Vernichtungsfähigkeit gegen Antigene läßt nach. In einer Studie blieb die Immunfunktion von Affenbabys bis zu zwei Monate lang reduziert, nachdem man sie für nur einen einzigen Tag von ihren Müttern getrennt hatte.

Studien an Menschen ergaben ein ähnliches Bild. Die Wissenschaftler, die die Skylab-Astronauten in verschiedenen Phasen ihrer Langzeitmission überwachten, stellten fest, dass deren T-Zellen-Reaktionen auf Antigene sich innerhalb einiger Stunden nach dem Stress der Landung abschwächten und erst drei Tage später zum Normalzustand zurückkehrten. Die Funktion des Immunsystems von Menschen, die man im Labor drei Tage lang simulierten Gefechtsbedingungen aussetzte, verschlechterte sich signifikant.

Auch zwischen gewöhnlichen Lebensbelastungen und Immunschwäche fand sich ein Zusammenhang. In einer bahnbrechenden Studie verglichen Wissenschaftler 1977 im australischen Neusüdwales das Immunsystem von 26 Menschen, deren Ehepartner acht Wochen zuvor gestorben waren, mit dem von 26 vergleichbaren Kontrollpersonen, deren Ehepartner lebten. Blutproben ergaben, dass bei den Hinterbliebenen die Lymphozytenfunktion signifikant geringer war als bei den Kontrollpersonen.

Diese Studien sprechen offensichtlich eine aufschlussreiche Sprache. Die Probanden waren gesunde Personen, die zufällig ungewöhnliche Belastungen tragen mussten. In den Belastungsphasen blieben sie oberflächlich gesehen gesund, doch ihre Erlebnisse verlangsamten offenbar ihr Immunsystem, so dass sie anfällig für Krankheiten wurden. Wenn Stress die Fähigkeit unseres Körpers zur Krankheitsabwehr in dieser Weise beeinträchtigt, wird verständlich, warum die Forscher mehrfach einen Zusammenhang zwischen belastenden Lebensereignissen und verschiedenen Krankheiten feststellten.

Die Forscher arbeiten jetzt an der Aufklärung der genauen Wirkungsweise von Stress auf das Immunsystem, und mehrere haben sich wieder einmal dem vegetativen Nervensystem zugewandt. Wie wir schon gesehen haben, steigert Stress die Aktivität des sympathischen Nervensystems. Studien zufolge wird die erhöhte vegetative Erregung von einer Ausschüttung der Neurotransmitter Noradrenalin und Adrenalin im gesamten Gehirn und Körper begleitet. Diese Substanzen unterstützen nicht nur das sympathische Nervensystem, sondern modulieren offenbar auch die Funktion des Immunsystems. Eine Studie an Freiwilligen ergab, dass Adrenalininjektionen zu einer zeitweisen Abnahme der Zahl und Zirkulation von T-Helfer-Zellen führten. Wir wissen heute, dass an den Zellmembranen der Lymphozyten spezielle Rezeptoren für Noradrenalin und Adrenalin sitzen. Wenn die Neurotransmitter sich an diese Rezeptoren binden, erhalten die Lymphozyten offenbar eine hemmende Botschaft, die ihre Aktivität reduziert.

Der Körper schüttet in Belastungsphasen auch andere chemische Substanzen wie Kortisol und Endorphine aus, die möglicherweise immunologische Prozesse tiefgreifend beeinflussen. Möglicherweise werden sich diese Substanzen ebenfalls als wichtige Mediatoren in der Beziehung zwischen Stress und Krankheit erweisen.

Beeinträchtigen belastende Ereignisse unausweichlich das Immunsystem und führen so immer zu medizinischen Komplikationen? Offenbar nicht. Es scheint, dass verschiedene Faktoren die Beziehung zwischen Stress und Immunsystem beeinflussen können. Dazu gehören Wahrnehmung von Kontrolle, Persönlichkeit und Stimmung und soziale Unterstützung.

Wahrnehmung von Kontrolle und Funktion des Immunsystems

Die Forscher fanden, dass die Wahrnehmung von Stress darüber bestimmt, ob man für Immunsystemstörungen anfällig wird. Eine Studie untersuchte die Immunreaktionen von Ratten, die mittels Elektroschocks unter Stress gesetzt wurden. Eine Rattengruppe (die Kontrolltiere) wurden mehrmals in ihrem Käfig geschockt, konnten jedoch lernen, die Schocks durch Drehen eines Rades im Käfig abzustellen. Eine zweite Rattengruppe (die Versuchstiere) erhielten ebenfalls Schocks und konnten ebenfalls im Käfig ein Rad drehen, doch dies beeinflusste die Schocks nicht; sie wurden zufällig verteilt, ob die Ratten das Rad drehten oder nicht.

Danach injizierten die Forscher den Ratten Antigene und beobachteten ihre Lymphozytenreaktion. Die Lymphozyten der Kontrollratten vermehrten sich genauso wie unter nichtbelastenden Bedingungen. Bei den Versuchsratten, die keine Kontrolle über die Schocks hatten, vermehrten sie sich langsamer als gewöhnlich. Kurz gesagt, nicht Stress an sich verursachte eine immunologische Störung, sondern nur der Stress, der von einem wahrgenommenen Mangel an Kontrolle begleitet war. Dementsprechend schält sich bei Neubewertungen der oben besprochenen Studien zu belastenden Lebensereignissen gegenwärtig heraus, dass unkontrollierbare Lebensveränderungen enger mit Krankheit zusammenhängen als kontrollierbare.

Persönlichkeit und Stimmung und das Immunsystem

Mehrere Theoretiker vermuteten, dass das Immunsystem von Menschen, die auf Belastungen im allgemeinen mit Optimismus, konstruktiven Bewältigungsstrategien und Zähigkeit reagieren, besser funktioniert und dass sie besser für die Krankheitsabwehr gewappnet sind. Einige Forscher haben eine ,,robuste" Persönlichkeit (hardiness) identifiziert; dies sind Menschen, die Herausforderungen begrüßen und bereit sind, sich zu engagieren und in ihrem alltäglichen Umgang Kontrolle auszuüben. Studien an Managern von Telephongesellschaften, Armeeoffizieren, Busfahrern, Druckern und Anwälten ergaben, dass Menschen mit einer ,,robusten" Persönlichkeit nach belastenden Ereignissen mit geringerer Wahrscheinlichkeit erkranken als andere. Salvatore Maddi entwickelte sogar einen ,,Robustheitskurs", in dem die Klienten Bewältigungsstrategien erlernen, was ihre Robustheit steigern und ihre Anfälligkeit für Krankheiten verringern soll.

Mit einem ähnlichen Forschungsansatz identifizierten David McClelland und seine Kollegen eine Persönlichkeit, die immunologische Störungen fördern soll - die Persönlichkeit mit gehemmtem Machtmotiv. Menschen mit dieser Persönlichkeit sollen ein starkes Bedürfnis nach Macht (den Wunsch nach Prestige oder Einfluß auf andere) besitzen, doch gelernt haben, es zu unterdrücken. Statt Machtpositionen anzustreben, Beziehungen zu pflegen, in denen sie dominant sein können, oder Feindseligkeit auszudrücken, befriedigen sie ihr Machtbedürfnis indirekt - indem sie beispielsweise anderen Menschen oder edlen Zielen dienen oder hehre Prinzipien hochhalten.

Menschen mit gehemmtem Machtmotiv scheinen angesichts schulischer und anderer machtbezogener Belastungen stärker zu körperlichen Erkrankungen, insbesondere zu Atemwegsinfekten, zu neigen als andere Menschen. Nach McClelland wecken solche Stressoren die Machtbedürfnisse dieser Menschen; die resultierende intensive Erregung des sympathischen Nervensystems erhöht die Adrenalin- und Noradrenalinausschüttung, was wiederum die Funktion des Immunsystems hemmt.

Zur Prüfung dieser Theorie wurden 64 Zahnmedizinstudenten an fünf Zeitpunkten im akademischen Jahr getestet: September, November, April, Juni und Juli. September und Juli galten als Phasen geringer Lernbelastung, während November, April und Juni - arbeitsreiche Monate voller Prüfungen - als Phasen mit hohem Schulstress zählten. In jeder dieser Phasen nahmen die Forscher Speichelproben von den Probanden und analysierten sie auf ihren Gehalt an sekretorischem Immunglobulin A (s-IgA). S-IgA ist ein Antikörper, der vor Infektionen der oberen Atemwege schützt: Je niedriger die s-IgA - Werte, desto schlechter funktioniert das Immunsystem.

Wie erwartet waren die durchschnittlichen s-IgA - Werte der Zahnmedizinstudenten während der septemberlichen Ruhe normal, fielen in den belastenden Monaten November, April und Juni signifikant ab und erholten sich im Juli wieder. Kurzum, in Phasen erhöhter Belastung schien das Immunsystem der Probanden Atemwegsinfekte schlechter abwehren zu können. Danach beschäftigten sich die Forscher genauer mit den s-IgA - Werten derjenigen Studenten, die hohe Werte beim gehemmten Machtmotiv aufwiesen. Deren s-IgA - Werte waren selbst während der relativ ruhigen Phasen im September und Juli tendenziell niedrig. Das heißt, diese Studenten blieben über einen längeren Zeitraum krankheitsanfällig als diejenigen mit einem schwächeren Machtmotiv. Ihr gehemmtes Machtstreben kann also den relativ hohen Krankenstand unter ihnen erklären.

In einer ähnlichen Studie sahen 132 College-Studenten je einen von zwei 5o - minütigen Filmen. Die Hälfte der Probanden sah einen Dokumentarfilm über den Zweiten Weltkrieg, der das Motiv aggressiven Dominierens betonte; dies sollte ihre Machtbedürfnisse wecken. Die andere Gruppe sah einen Film über Mutter Teresa, die für ihre selbstlose Arbeit unter den Armen Indiens den Friedensnobelpreis bekam. Die Machtbedürfnisse stiegen in der ersten Studentengruppe weitaus stärker an als in der zweiten. Außerdem weisen diejenigen Probanden der Kriegsfilmgruppe, die ein allgemein stärkeres gehemmtes Machtmotiv besaßen, einen größeren Abfall der s-IgA-Konzentration auf als die Studenten mit einem schwächeren Machtmotiv.

Zahlreiche Studien ermittelten auch einen Zusammenhang zwischen bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen und der Prognose von Krebspatienten. Diese Studien stellten fest, dass die Prognose von Krebspatienten, deren Bewältigungsstil durch Hilflosigkeit gekennzeichnet war und die Schwierigkeiten hatten, ihre Gefühle - insbesondere Wut - auszudrücken, schlechter war als die von Patienten, die ihre Emotionen zeigten. Einige Forscher postulieren sogar eine Typ-C-Persönlichkeit, die bei Krebspatienten mit einer ungünstigeren Prognose zusammenhängen soll. Personen mit Typ-C-Persönlichkeit leugnen negative Emotionen, können Wut, Angst oder Traurigkeit nicht ausdrücken und erzielen hohe Werte bei sozialer Konformität und Willfährigkeit.

Schließlich zeigte die Forschung auch Zusammenhänge zwischen Stimmung und Immunsystem auf. Einige Arbeiten sprechen sogar dafür, dass die Immunabwehr enger mit einer depressiven Stimmungslage als mit spezifischen negativen Lebensereignissen korrelieren könnte. Menschen mit depressiver Stimmungslage haben meist, selbst wenn sie nicht depressiv im klinischen Sinne sind, eine schlechtere Immunabwehr. Ähnlich fand sich eine starke Korrelation zwischen depressiven Störungen und herabgesetzter Immunfunktion. Neuere Forschungsarbeiten lieferten aber auch Indizien, dass Depression nicht unbedingt die Immunabwehr verschlechtert, sondern dass eine schlechte Immunabwehr und die daraus folgenden Infektionen depressive Störungen hervorrufen können.

Soziale Unterstützung und das Immunsystem

Zahlreiche Studien stellten fest, dass Menschen, die über geringere soziale Unterstützung verfügen und die sich einsam fühlen, auf Belastungen eher mit einer herabgesetzten Immunabwehr reagieren als Menschen, die sich nicht allein fühlen. In einer dieser Studien legte man Studenten die UCLA Loneliness Scale vor und teilte sie dann in Gruppen mit ,,hoher“ und ,,niedriger“ Einsamkeit ein. Die Gruppe mit hoher Einsamkeit wies in der Phase der Abschlussprüfungen herabgesetzte Lymphozytenreaktion auf. Ähnlich ergab eine Studie an Herzpatienten, dass von denjenigen, die niemanden hatten, mit dem sie reden konnten, dreimal mehr starben als von denjenigen, die nicht allein waren.

Andere Studien ergaben, dass soziale Unterstützung und Nähe sowohl Tiere als auch Menschen vor Stress, herabgesetzter Immunabwehr und daraus folgenden Erkrankungen bewahren können. Im Rahmen einer Studie wurden 48 Medizinstudenten am letzten Tag einer dreitägigen Prüfungsphase mit einem Hepatitis-B-Vakzin geimpft. Die Studenten, die die beste soziale Unterstützung angaben, wiesen stärkere Immunreaktionen auf den Impfstoff auf. Ähnlich sprechen einige Studien dafür, dass Patienten mit bestimmten Krebsarten, die soziale Unterstützung im Privatleben oder stützende Therapie erhalten, oft eine bessere Prognose haben als Patienten ohne eine derartige Hilfe.

Wieso verändert soziale Unterstützung die Immunabwehr? Eine Möglichkeit ist, dass Unterstützung die absolute Menge der Lebensbelastung beeinflusst. Beispielsweise waren geschiedene Frauen, die über mehr soziale Unterstützung berichteten, mit weniger Stressoren konfrontiert als geschiedene Frauen, die sich schlechter unterstützt sahen.

Die Arbeit der Psychoneuroimmunologen zeigt erneut, dass sich die klinische Psychologie heute auch mit Verhalten und mit Erkrankungen befassen muss, die einmal weitab vom klinischen Bereich angesiedelt schienen. Genau wie körperliche Störungen zu psychischen Störungen beitragen können, können psychische Störungen zu körperlichen Problemen verschiedener Art führen. Wieder werden wir daran erinnert, dass das Gehirn zum Körper gehört und dass beide im Guten wie im Schlechten untrennbar vereint sind. Andererseits kann auch eine aufgeklärte Perspektive wie diese überbetont werden und zu neuen Missverständnissen über Krankheit und ihre Ursachen führen.

Psychotherapien für psychophysiologische Störungen

Seit die Kliniker wissen, dass psychische Faktoren häufig zu körperlichen Störungen beitragen, setzen sie in wachsendem Umfang psychologische Interventionen zur Therapie solcher Störungen ein. Meist sind dies Entspannungstraining, Biofeedback, Meditation, Hypnose, kognitive Interventionen und einsichtsorientierte Therapie.